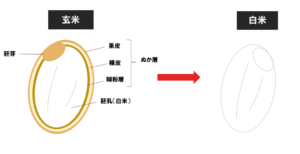

稲の身を脱穀してモミの状態にし、そこからモミの殻を取り除いたものが玄米です。

玄米はぬか層、胚乳、胚芽からなっています。

ぬか層は、胚芽を覆っている表皮のことです。

ビタミンE、ビタミンB群、オリザノール、フェルラ酸、食物繊維が豊富に含まれています。

胚芽は、種として蒔いたときに、目が出る部分です。

ビタミンB1、ビタミンB群、ビタミンE群、たんぱく質、脂質、食物繊維が豊富に含まれています。

一般的に良く食べられている白米は、食べやすくするために玄米のぬか層を取り除かれて精製されています。

お米の大半は胚芽で主成分はでんぷん(炭水化物)です。

豊富な栄養のほとんどは、ぬか層と胚芽との米ぬかの部分にあるのです。

したがって白米には、糖質以外の栄養がほとんど残っていません。

しかも、精製された白米は、食物繊維が少ないので、かえって体に負担をかけやすい状態になっています。

日本では、江戸時代に精製した白米食べる習慣に変化しました。

しかし、同時に脚気という病気がが流行し始めたのです。

原因は玄米から白米にすることでビタミンB1の不足が原因です。

日露戦争では脚気による死者の方が戦死より多かったといわれています。

それだけ主食によって体にも影響が出やすいことが証明されています。

しかし、玄米は、皮が硬いので、よく噛んで表面の皮を壊さない限り、ほとんど栄養を得ることはできません。

玄米からしっかり栄養を吸収するには、お茶碗1杯につき1時間程度かけてよく噛んで食べないといけないと言われています。

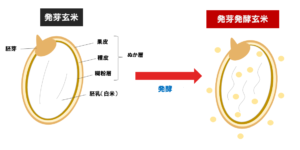

栄養を引き出すためには、少しだけ玄米を発芽させることです!

発芽によって玄米の栄養素が引き出され始めるので、玄米の栄養を得ることができるになります。

さらに発酵させると酵素が爆発的に増え、玄米よりもはるかに高い栄養価を得られるようになります!

しかも、柔らかくなってコクが出てとても美味しくなります。

主食を変えるだけで自動的に健康になることができるのです!!!